Синдромы поражения костного мозга: инфильтрация

Содержание

- 1 Определение

- 2 Классификация

- 3 Неспецифическая воспалительная инфильтрация

- 4 Патогенез

- 5 Эпидемиология

- 6 Визуализация

- 7 Клинические проявления

- 8 Лучевая диагностика неспецифической воспалительной инфильтрации

- 9 Специфическая воспалительная инфильтрация

- 10 Визуализация

- 11 Лучевая диагностика воспалительной инфильтрации

- 12 Опухолевая инфильтрация

- 13 Лучевая диагностика опухолевой инфильтрации

- 14 Системная инфильтрация

- 15 Лучевая диагностика системной инфильтрации

- 16 Дегенеративно-дистрофические изменения структуры

- 17 Лучевая диагностика дегенеративно-дистрофических изменений

- 18 Примеры описания

- 19 Список использованной литературы и источников

Определение

Инфильтрация костного мозга – это замещение его другой патологической тканью, наблюдается при большом количестве процессов:

опухолевых,

дегенеративно-дистрофических,

воспалительных,

системных.

В зависимости от характера патологической ткани, инфильтрирующей костный мозг, выделяют неспецифическую и специфическую воспалительную, опухолевую, дегенеративно-дистрофическую и системную инфильтрацию костного мозга.

Классификация

J. B. Vogler и соавт. (1988) выделили пять основных патофизиологических синдромов поражения костного мозга, которые могут быть выявлены при МРТ. К этим синдромам относятся:

Неспецифическая воспалительная инфильтрация

Характеризуется замещением костного мозга гнойным экссудатом и грануляционной тканью, сопровождающимися деструкцией костной ткани.

Патогенез

Неспецифический остеомиелит может возникнуть тремя путями: гематогенным, при переходе процесса с мягких тканей на кость и при открытых повреждениях костей. Гематогенный остеомиелит встречается наиболее часто. Результатом попадания патогенных микроорганизмов в костный мозг является возникновение множественных участков микроабсцедирования, сопровождающихся деструкцией костных трабекул. Дальнейшее развитие септического воспаления приводит к распространению инфекции по гаверсовым каналам на кортикальный слой, чему способствует регионарный остеопороз. Поражение кортикального слоя сопровождается отслоением надкостницы, что может вызывать нарушение кровоснабжения наружных отделов кортикального слоя с последующей секвестрацией. Если инфекционный процесс распространяется на надкостницу, в мягких тканях могут возникать абсцессы и флегмоны.

Эпидемиология

Гематогенный остеомиелит чаще развивается у детей и подростков, но возможен в любом возрасте. Лица мужского пола болеют в 2—3 раза чаще, чем женского. Процесс при гематогенном остеомиелите может локализоваться в любом отделе скелета, но чаще поражаются длинные трубчатые кости (в 84% случаев). Наиболее часто поражается бедренная и большеберцовая кости, затем плечевая, малоберцовая, реже — короткие трубчатые кости. В длинных трубчатых костях процесс обычно начинается в метафизе.

Визуализация

Рентгенография, КТ, МРТ.

Клинические проявления

Острый остеомиелит может протекать или как тяжелое общее инфекционное заболевание с преобладанием общих симптомов болезни или в виде легкой формы с преобладанием местных симптомов. В зависимости от преобладания общей или местной реакции на инфекцию и тяжести течения различают следующие клинические формы заболевания:

1. Токсическая форма — при которой наблюдается молниеносное развитие процесса, преобладают общие симптомы (высокая температура, рвота, судороги). Местные явления не успевают развиваться. При этой форме остеомиелита велика летальность.

2. Септикопиемическая форма — при которой гнойное поражение одной или нескольких костей может сочетаться с гнойными метастазами в легкие и другие органы.

3. Местная или легкая форма — без выраженной общей реакции с локализацией процесса в одной кости.

Местная, или легкая форм встречается наиболее часто. Изменения со стороны периферической крови проявляются в ускорении СОЭ, лейкоцитоз достигает 11—20 тыс., отмечается сдвиг в формуле влево, анемия. Заболевание начинается остро, иногда в течение 1—2 дней может отмечаться недомогание, боли в костях и суставах. На второй-третий день наступает подъем температуры до 39—40°, усиливаются боли в пораженной конечности. При осмотре обращает внимание припухлость, отечность, гиперемия кожи. При пальпации отмечается болезненность, местная гипертермия, пастозность мягких тканей.

Лучевая диагностика неспецифической воспалительной инфильтрации

Рентгенография

Рентгенологическая диагностика гематогенного остеомиелита запаздывает, т. к. объем рентгенологических изменений всегда меньше истинного деструктивного процесса.

Первые признаки острого гематогенного остеомиелита удается выявить на 8—15 сутки от начала заболевания.

На рентгенограммах определяется увеличение объема мягких тканей, повышение их интенсивности, деформация межмышечных прослоек и нечеткая их дифференцировка. Наиболее характерны изменения подкожной жировой клетчатки. В норме на рентгенограммах подкожная жировая клетчатка представляется однородным гомогенным просветлением. При гематогенном остеомиелите в результате отека подкожной жировой клетчатки исчезает четкость границы между ней и мышечным массивом, снижается ее прозрачность.

Рентгенологические изменения чаще выявляются в метафизе, и проявляются в виде размытого рисунка костных трабекул. Контуры коркового слоя становятся нечеткими, местами исчезают.

На 8—10 день от начала заболевания может появляться периостальная реакция по отслоенному или бахромчатому типу.

Деструкция костной ткани является не очень ранним, но наиболее явным симптомом гематогенного остеомиелита. Очаги деструкции костной ткани локализуются в толще кортикальном слое и в губчатом веществе метафиза. Они множественные, мелкие, неправильно-округлой или вытянутой формы, с нечеткими контурами. Сливающиеся между собой очаги деструкции создают картину пятнистых просветлений. Кость становится прозрачной. Кортикальный слой представляется неравномерно истонченным.

При гематогенном остеомиелите процесс может распространяться в сторону диафиза, занимая значительный участок длинной трубчатой кости.

Рис. 1. а – рентгенограмма коленного сустава в прямой проекции, б - рентгенограмма в боковой проекции: остеомиелит бедренной кости. Желтыми стрелками показаны секвестры

При своевременно начатом лечении в ряде случаев удается купировать процесс с рассасыванием очагов поражения. Но чаще заболевание принимает хроническое течение.

Переход острой формы остеомиелита в хроническую форму проявляется в нарастании пролиферативных изменений. Кортикальный слой уплотняется, кость утолщается, развивается воспалительный гиперостоз. Очаги деструкции окружены участками склероза, кость принимает грубоячеистый вид. Чем более хронически протекает случай остеомиелита, тем больше на рентгенограммах преобладает остеосклероз. В 70— 80% случаев при гематогенном остеомиелите на фоне очагов деструкции выявляются секвестры.

Острый и хронический гематогенный остеомиелит могут осложняться патологическим переломом, который встречается не часто и только в длинных трубчатых костях.

КТ-семиотика: очаги остеомиелита на КТ выглядят как участки пониженной плотности. В полости абсцесса может быть виден газ. Костный мозг представляет собой образование повышенной плотности, что связано с наличием воспалительных изменений. Для того чтобы идентифицировать изменения в костной ткани на КТ, от начала заболевания должно пройти больше недели. Подострый остеомиелит может выглядеть по-разному на КТ. Он может быть представлен единичным очагом, окруженным линейной зоной остеосклероза, отграничивающей его от кортикального слоя. Также подострый остеомиелит может выглядеть как зона метафизарного остеолиза с деструкцией кортикального слоя. По данным Дьячковой Г.В. и др., костная деструкция при хроническом остеомиелите (в результате гнойно-некротического поражения диафиза бедренной кости) на компьютерных томограммах может выглядеть следующим образом: центральный очаг деструкции костной ткани, сопровождающийся мелкоочаговой деструкцией кортикального слоя (59,3 %), единичный очаг деструкции (14,8 %), сотовидная или множественно-очаговая деструкция и резорбирующая деструкция (11,1 %).

Рис. 2. КТ поясничного отдела позвоночника корональная проекция: острый гематогенный остеомиелит L3 позвонка (указан зеленой стрелкой) через три недели от начала заболевания

МРТ-семиотика

Т1-ВИ и Т2-ВИ: при остром остеомиелите наиболее раннее проявление гнойного процесса - отек костного мозга в метафизе пораженной кости гипоинтенсивного МР-сигнала по Т1-ВИ и гиперинтенсивного сигнала по Т2-ВИ; на начальных стадиях остеомиелита граница отека костного мозга нечеткая; на 3-4 день после начала гнойного процесса граница отека становится более четкой, в пораженном отделе кости формируются деструктивные полости средней и низкой интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и высокой интенсивности сигнала на Т2-ВИ, содержащие гнойный экссудат. Полости имеют нечеткие контуры и окружены зоной массивного отека костного мозга, в более поздний период по периферии появляется низкоинтенсивный ободок склероза.

Если возбудителями инфекции являются газообразующие микроорганизмы, то в костномозговом канале могут определяться округлые очаги низкоинтенсивного МР-сигнала во всех импульсных последовательностях, соответствующие пузырькам воздуха.

При хроническом остеомиелите на МР-томограммах определяются деструктивные полости с четкими неровными границами, окруженные низкоинтенсивными зонами остеосклероза и фиброза костного мозга. Секвестры визуализируются на МР-томограммах как фрагменты низкоинтенсивного МР-сигнала во всех импульсных последовательностях, локализующиеся в участках деструкции и в периартикулярных тканях. Грануляционная ткань имеет высокую интенсивность МР-сигнала на Т2-ВИ и четко дифференцируется с низкоинтенсивной склерозированной костной тканью.

Рис. 3. МРТ голеностопного сустава: а – Т1-ВИ саг. скан с остеомиелитом большеберцовой кости (неспецифическая воспалительная инфильтрация костного мозга): деструктивные полости с нечеткими контурами и зоной отека костного мозга в дистальном метафизе большеберцовой кости (зеленая стрелка), деструкция кортикального слоя с субпериостальным распространениям гноя (белая стрелка).

б – STIR саг. скан голеностопного сустава с остеомиелитом большеберцовой кости: деструктивные полости с нечеткими контурами и зоной отека костного мозга в дистальном метафизе большеберцовой кости (зеленая стрелка), деструкция кортикального слоя с субпериостальным распространениям гноя (красная стрелка).

Рис. 4. МРТ левого бедра, корон.сканы. Хронический остеомиелит дистальной ½ диафиза полостная форма, в стадии обострения.

Специфическая воспалительная инфильтрация

К данному виду инфильтрации относятся остеомиелиты при туберкулезе, бруцеллезе, лепре, сифилисе, ревматоидном артрите и других инфекционных поражениях костей.

Патогенез, эпидемиология, клиническая проявления, лучевая диагностика определяются этиологическим фактором.

К примеру, туберкулезный остеомиелит возникает в результате гематогенного распространения микобактерий из первичного очага и характеризуется формированием туберкулезных гранулем с казеозным содержимым в эпифизах и метафизах костей.

Визуализация

Рентгенография, КТ, МРТ.

Лучевая диагностика воспалительной инфильтрации

Рентгенография: Вне зависимости от локализации изменений при туберкулезе костей выявляются следующие рентгеновские признаки: в эпифизах трубчатых костей либо в коротких костях ближе к периферии выявляется единичный очаг, имеющий четкие контуры вследствие наличия «полоски» реактивного остеосклероза по периферии – в фазу грануляции. В фазу казеозного расплавления контуры очага становятся нечеткими, а в его структуре могут обнаруживаться секвестры. При длительном течении процесс распространяется на ближайший сустав, вызывая деструкцию суставных поверхностей. При туберкулезе у детей в период роста – до закрытия эпифизарных ростковых зон – наблюдается укорочение конечности в длину, ее деформация.

Рис. 5. Рентгенограмма в прямой проекции плечевого сустава: участок деструкции плечевой кости (обведен красным кругом) на рентгенограмме («сухая костоеда») при туберкулезе.

Рис. 6. МРТ правого плечевого сустава: STIR кор. скан плечевого сустава с туберкулезным артритом (специфическая воспалительная инфильтрация костного мозга): деструктивная полость в головке плечевой кости (1), наличие экссудата неоднородной структуры в подмышечном кармане (2), периартикулярные натечные абсцессы в поддельтовидной и субакромиальной сумке (3,4).

КТ-семиотика: аналогична рентгенографическим проявлениям.

МРТ-семиотика

Т1-ВИ и Т2-ВИ: на МР-томограммах туберкулезное поражение костей проявляется наличием туберкулезных гранулем с неровными контурами и содержимым средне- и низкоинтенсивного МР-сигнала на Т1-ВИ и высокоинтенсивного – на Т2-ВИ. Деструктивные полости имеют четкие контуры, округлую или неправильную форму и не всегда сопровождаются наличием ободка остеосклероза, могут сообщаться с полостью сустава. В полостях могут выявляться мелкие низкоинтенсивные секвестры с нечеткими контурами.

Опухолевая инфильтрация

Патогенез, эпидемиология, клиническая проявления, лучевая диагностика определяются видом опухоли.

Лучевая диагностика опухолевой инфильтрации

Рентгенография, КТ МРТ

Рентгенография и КТ: выявляют неспецифическую костную деструкцию, которая меньше по протяженности опухолевой инфильтрации в костномозговом канале визуализируемой при МРТ.

МРТ-семиотика

Опухолевая инфильтрация костного мозга на МР-томограммах проявляется по-разному в зависимости от степени агрессивности новообразования, характера и скорости его роста в костномозговом канале. На основании особенностей МР-симптоматики выделяют две группы новообразований: экспансивные и инфильтративные.

Ключевые последовательности для выявления опухолевой инфильтрации:

Т1-ВИ – гипоинтенсивный МРС

Т2 STIR – гиперинтенсивный МРС

При этом степень снижения МРС по Т1-ВИ превышает степень повышения МРС по STIR. Т2-последовательность не столь показательна, демонстрирует негомогенный слабо гиперинтенсивный сигнал. Контуры зоны поражения, как правило, нечеткие, имеется тенденция к распространению на смежные анатомические структуры кости.

Экспансивные новообразования (доброкачественные и медленно растущие злокачественные) на МР-томограммах проявляются наличием отграниченного объемного образования средней и низкой интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и высокой интенсивности на Т2-ВИ. В большинстве случаев образование четко отделено от костномозгового канала низкоинтенсивной зоной эндостальной оссификации, имеющей фестончатый конур.

Рис. 7. Хондромиксоидная фиброма: а) рентгенограмма коленного сустава в 2-х проекциях, б) МРТ коленного сустава, аксиальные сканы до и после контрастирования, в) постконтрастные сканы: экспансивно растущая опухоль проксимального эпиметадиафиза большеберцовой кости (наблюдение д-ра Hani Salam, https://radiopaedia.org/cases/chondromyxoid-fibroma)

Рис. 8. МРТ грудного отдела позвоночника: Т1, STIR, Т2 сагитт. сканы. Опухолевая инфильтрация вторичного метастатического генеза тела Th9 позвонка с переходом на дужку и суставные отростки

Рис. 9. МРТ грудного отдела позвоночника. Патологический перелом Th7 позвонка на фоне его вторичного метастатического поражения. Примечательно, что имеется увеличение сагиттального размера тела позвонка, распространение процесса на дужку и отростки этого же позвонка, не вовлечение смежных дисков.

Инфильтративные новообразования (злокачественные, высокоагрессивные) характеризуются быстрым распространением в костномозговом канале в продольном и поперечном направлении, вдоль и между костными балками, опережающим разрушение костной ткани. На МР-томограммах определяется наличие массивной зоны инфильтрации костного мозга, с неровными нечеткими контурами. Размеры могут варьировать от небольших фокусов до диффузного поражения всей кости, по периферии новообразования на границе с непораженным костным мозгом определяется зона отека костного мозга. Для этих новообразований характерна большая протяженность опухолевой инфильтрации в костномозговом канале при МРТ.

Костномозговые злокачественные опухоли, растущие преимущественно в продольном направлении в костномозговом канале, на ранних стадиях могут проявляться мелкоочаговой инфильтрацией костного мозга по типу «ткани, изъеденной молью». Опухоль инфильтрирует костномозговые пространства, частично разрушает костные балки, при этом на Т1-ВИ по периферии образования определяется чередование низкоинтенсивных деструктивных очагов и высокоинтенсивного непораженного костного мозга.

Структура участков опухолевой инфильтрации зависит от типа опухолевой матрицы (хрящевая, фиброзная, костная, мягкотканная) и может быть однородной либо неоднородной за счет наличия перегородок, кистовидных полостей, очагов кровоизлияний, обызвествления и оссификации. Очаги обызвествления на МР-томограммах обычно имеют пятнистый или хлопьевидный характер, располагаются центрально, их размеры чаще пропорциональны размерам опухоли. Очаги оссификации в основном расположены хаотично, не обладают специфической локализацией, имеют неправильную причудливую форму. Экспансивные новообразования, сопровождающиеся вздутием кости, часто характеризуются ячеистотрабекулярной структурой с наличием множественных перекрещенных перемычек и кистовидных полостей с содержимым жидкостного или геморрагического характера.

Системная инфильтрация

Характерной особенностью этого вида инфильтрации является множественное поражение, при этом распределение участков инфильтрации в костях скелета, как правило, соответствует нормальному распределению красного костного мозга.

Патогенез системной инфильтрации

Системная инфильтрация костного мозга наблюдается при:

- вторичных метастатических опухолях,

- новообразованиях лимфоидной системы,

- новообразованиях кроветворной системы,

- гистиоцитозах,

- нарушениях обмена липидов.

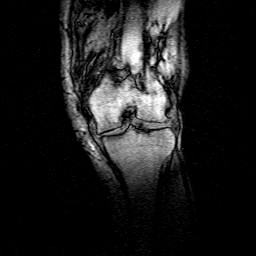

Рис. 10. МРТ коленного сустава: Т1-ВИ кор. скан коленного сустава: Хронический миелолейкоз, диффузная инфильтрация костного мозга в метаэпифизах бедренной и большеберцовой костей (зеленые стрелки).

Возникновение системной инфильтрации связано с тем, что костномозговые неопластические процессы первично развиваются из клеток кроветворного костного мозга, а метастатические новообразования в большинстве случаев распространяются гематогенным путем.

Рис. 11. МРТ поясничного отдела позвоночника. МР признаки диффузно-очаговых изменений костей уровня визуализации /структурно соответствует патологической инфильтрации костного мозга/. МР признаки выраженной лимфаденопатии парааортальных, паракавальных и подвздошных лимфоузлов (может соответствовать проявлениям первичного лимфопролиферативного процесса).

Эпидемиология, клиническая проявления, лучевая диагностика системной инфильтрации

Определяются этиологической причиной системной инфильтрации.

Визуализация системной инфильтрации

МРТ.

Лучевая диагностика системной инфильтрации

МРТ-семиотика

Изображение системной инфильтрации костного мозга на МР-томограммах, как правило, неспецифично и может не отличаться от нормального распределения или реконверсии кроветворного костного мозга. Исключение составляют метастазы меланомы, имеющие высокую интенсивность наТ1-ВИ за счет парамагнитных эффектов меланина, а также гистиоцитозы и нарушения обмена липидов, проявляющиеся низкой интенсивности на Т1- и Т2-ВИ.

Дегенеративно-дистрофические изменения структуры

Этот вид изменения костной ткани характеризуется замещением его неполноценной остеоидной или фиброзной соединительной тканью, что сопровождается кровоизлияниями и возникновением участков колликвационного некроза.

Патогенез

Ранее дегенеративно-дистрофические изменения структуры костной ткани относили к дистрофической инфильтрации костного мозга, однако, морфологически корректнее называть этот процесс замещением и перестройкой, наблюдается при:

- первичном и вторичном остеоартрозе,

- фиброзной дисплазии и остеодистофии,

- гемофилии,

- болезни Педжета,

- солитарных и аневризматических костных кистах,

- ряде воспалительных и системных заболеваний.

Рис. 12. КТ коленного сустава в корональной проекции: остеоартроз. Оранжевыми стрелками показаны множественные субхондральные кисты как проявление дегенеративно-дистрофической перестройки.

Эпидемиология, клиническая проявления, лучевая диагностика дегенеративно-дистрофических изменений

Определяются этиологической причиной дегенеративно-дистрофической перестройки.

Визуализация дегенеративно-дистрофических изменений

Рентгенография, КТ, МРТ.

Лучевая диагностика дегенеративно-дистрофических изменений

Рентгенография: дегенеративно-дистрофическая перестройка костного мозга при стандартной рентгенографии проявляется изменением субхондрального слоя в виде тонких полосок склероза (меньших по протяженности, чем на МР-томограммах), появлением кистовидных просветлений, расположенных субхондрально и окруженных уплотненной костной тканью. Некоторые кисты вскрываются в сторону суставной поверхности, и происходит частичное разрушение замыкающей костной пластинки с формированием псевдоузур.

КТ-семиотика: аналогична изменениям при рентгенографии.

МРТ-семиотика

МР-томографическая картина дегенеративно-дистрофической перестройки проявляется двумя основными видами изменений: фиброзом костного мозга и наличием кистовидных полостей.

Замещение костного мозга фиброзной тканью может иметь фокальный или диффузный характер и на МР-томограммах проявляется наличием участков низкоинтенсивного МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ на фоне высокоинтенсивного жирового костного мозга. При артритах и остеоартрозе наблюдается серповидные или полусферические участки субхондрального фиброза, сочетающиеся с истончением суставного хряща. При хронических воспалительных и опухолевых процессах, болезни Педжета, фиброзном анкилозе наблюдаются множественные фокусы фиброза костного мозга в эпифизах и метафизах костей.

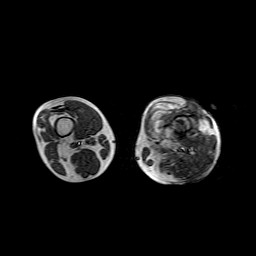

Рис. 13. МРТ коленного сустава: Т1-ВИ кор. сан коленного сустава: остеоартроз 2 ст. Неравномерное истончение суставного хряща (1), единичная субхондральная киста в эпифизе большеберцовой кости (2), дегенерация менисков (3), субхондральный фиброз костного мозга (4) как проявление дегенеративно-дистрофической перестройки.

Кистовидные полости дегенеративно-дистрофического характера, как правило, имеют овальную форму и четко отграничены от окружающей костной ткани низкоинтенсивной полоской эндостальной оссификации. Структура полостей может быть однородной или ячеисто-трабекулярной с наличием содержимого жидкостного или геморрагического характера различной интенсивности МР-сигнала.

Рис. 14. Болезнь Педжета: а) рентгенограмма в прямой проекции, б) МРТ Т2 корон.скан, в) МРТ FS корон.скан. Фиброзно-кистозная и склеротическая перестройка дистального метаэпифиза бедренной кости.

Примеры описания

Пример описания №1:

Описательная часть: определяется деформация ладьевидной кости за счет центральных отделов, переднего и медиального контура. Структура кости неоднородная за счет фрагментации кости, наличия отека и преобладания остеослеротических изменений трабекулярной костной ткани, немногочисленных кистовидных включений; контур кортикальной кости неровный, местами нечеткий. Патологических изменений в проекции трапецевидно-ладьевидного сочленения не выявлено; суставная щель между ладьевидной и лучевой костью неравномерная.

Заключение: МР картина патологических изменений ладьевидной кости, структурно может соответствовать посттравматическому хроническому остеомиелиту.

Пример описания №2:

Описательная часть: по внутреннему контуру медиального мыщелка бедренной кости на уровне метаэпифиза определяется экзофитное эксцентричное образование овальной формы средней интенсивности в режимах Т1 и Т2 и гиперинтенсивное в режиме STIR (по характеристикам МР сигнала может соответствовать хрящевой ткани), размерами … см с четкими несколько неровными контурами, с наличием минимальных очагов обызвествлений, отделенное от кортикального слоя кости гипоинтенсивной полоской. В подлежащих отделах бедренной кости минимальные признаки атрофии от давления. При контрастировании образование диффузно равномерно накапливает контраст.

Заключение: МР картина объемного образования левого коленного сустава.

Пример описания №3:

Описательная часть: в области диафиза бедренной кости определяется наличие распространенной зоны мелкоочаговой инфильтрации костного мозга по типу "ткани, изъеденной молью" /гетерогенно гипоинтенсивного МРС по Т1 и Т2 и незначительно гетерогенно гиперинтенсивного по Т2-STIR/, с неровными нечеткими контурами неоднородной структуры за счет наличия кистовидных полостей с содержимым негомогенного характера (более вероятно жидкостного) без увеличения объема кости. В дистальном метадиафизе отмечается чередование мелких низкоинтенсивных деструктивных очагов (размером … см) и высокоинтенсивного непораженного костного мозга. Кортикальная кость на уровне очаговых изменений четко дифференцирована, в диафизе - с волнистым внутренним контуром, выраженно неравномерной толщины (максимальным поперечным размером по латеральному контуру средней трети диафиза … см). Аналогичные изменения выявляются в проксимальном метадиафизе и диафизе большеберцовой кости.

Заключение: МР данные диффузных патологических изменений структуры бедренной и большеберцовой костей могут соответствовать синдрому системной инфильтрации костного мозга.

Список использованной литературы и источников

- Брюханов, А.В. Магнитно-резонансная томография в остеологии: монография / А.В. Брюханов, А.Ю. Васильев. – М.: ОАО «издательство «Медицина», 2006. – 200 с.

- Лучевая диагностика остеомиелита [Электронный ресурс] / В.В. Ковалинин [и др.] // Российский электронный журнал лучевой диагностики: электронный журнал. – 2014. – Т. 4, №3. – С. 66-76. – URL: http://www.rejr.ru/nomer/vol-4-3-2014.html (29.03.2018).

- Рентгеновская диагностика туберкулеза костей и суставов [Электронный ресурс] // Второе мнение: сайт – (2013-2017). – URL: https://secondopinions.ru/rentgenovskaya-diagnostika-tuberkuleza-kostey-i-sustavov (29.03.2018).

- Рентгеновская диагностика гонартроза [Электронный ресурс] // Второе мнение: сайт – (2013-2017). – URL: https://secondopinions.ru/poleznye-materialy/rentgen/rentgen-sustavov/rentgenovskaya-diagnostika-gonartroza (29.03.2018).