Кавернозная ангиома

Определение

Кавернозная ангиома — это скопление патологических сосудов, которое располагается в головном или спинном мозге и, в некоторых случаях, подкожно. В различных источниках литературы это заболевание также называют «кавернозной гемангиомой», «церебральной кавернозной мальформацией», «каверномой».

Патогенез

Длительное время считалось, что образованию КМ способствуют врожденные нарушения развития, однако было обнаружено формирование КМ после облучения [55]. В частности, A. Ramírez-Zamora и соавт. описали наблюдение образования КМ у женщины после облучения по поводу астроцитомы.

В начале 20-х годов прошлого столетия впервые были описаны семейные формы КМ головного мозга с аутосомно-доминантным типом наследования, и в 1994 г. эти данные получили подтверждение путем генетического анализа. Частота наследственных форм среди пациентов с КМ головного мозга составляет 6—50%.

В результате проведенных исследований обнаружено, что КМ имеют спорадический или семейный тип наследования. Наследственные формы передаются как аутосомно-доминантный признак и, как полагают, реализуются посредством модели «twohit», как при ретинобластоме у гетерозигот, которые получают один нормальный и один патологический аллель, а затем приобретают мутации в нормальных аллелях в течение жизни, что обнаруживается в фенотипе пациентов.

В ходе исследования пациентов с семейным типом наследования были найдены три гена, мутации в которых вызывают образование КМ в ЦНС: CCM1 (40—50%), CCM2 (10—20%) и CCM3 (40%).

CCM1 располагается на длинном плече 7q хромосомы и кодирует белок, названный KRIT1, с неизвестной функцией. Семейные формы КМ наиболее часто встречаются в испанской популяции и часто обусловлены единой мутацией в гене CCM1. CCM2 также располагается на длинном плече 7q хромосомы и кодирует белок MCD4607, известный как малкаверин, функция которого неизвестна. Недавно было обнаружено, что KRIT1 взаимодействует с белком 1ά, являющимся интегрином цитоплазматического ретикулума, и с самим малкаверином. CCM3 находится на длинном плече 3q хромосомы и кодирует белок программируемой клеточной смерти-10, который, как известно, участвует в процессе апоптоза.

КМ являются динамически изменяющимися образованиями, увеличивающимися или уменьшающимися в размерах, значительно реже остающимися стабильными. В качестве гипотезы о механизме роста КМ выдвинуты идеи о повторяющихся микрокровоизлияниях и/или реканализации внутрипросветного тромба. Повторные кровоизлияния и тромбозы, также как и формирование кист, способствуют росту КМ, иногда до 10 см, после чего в результате сдавления окружающей паренхимы мозга появляются признаки очагового неврологического дефицита [14].

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Размеры КМ варьируются от микроскопических до нескольких сантиметров в диаметре. Она представляет собой систему множественных сообщающихся сосудистых полостей различной величины (каверн), заполненных кровью, разделенных соединительно тканными перегородками и выстланных особым видом клеток, которые называются эндотелиальными. Стенки КМ имеют самостоятельный каркас, мышечные и эластические волокна в котором отсутствуют. КМ часто окружена гемосидерином и участками глиоза. Ткань мозга в структуре КМ отсутствует. Внутри КМ выявляются кисты, отдельные участки тромбоза, склероза, кальцификации, что обусловливает особенность гемодинамики в КМ и может приводить к нарушениям мозгового кровообращения различного типа.

В зависимости от локализации в головном мозге, может быть причиной эпилепсии, быть источником кровоизлияний и причиной тяжелых головных болей.

Рис.1. Схематичное изображение венозной ангиомы [13].

Эпидемиология

Кавернозные мальформации (КМ) относятся к группе пороков развития сосудистой системы головного и спинного мозга. КМ головного мозга составляют около 5—10% всей сосудистой патологии головного мозга. Частота встречаемости в популяции, по данным аутопсий и больших рандомизированных МРТ-исследований, составляет около 0,4–0,8% [9,10,14], однако, судя по числу обращений, лишь небольшая часть КМ проявляется клинически. Какие-либо сведения о соотношении бессимптомных и клинически проявившихся форм отсутствуют. Среди клинически проявившихся сосудистых мальформаций КМ составляют около 15%, занимая втрое место после АВМ. КМ встречаются в виде спорадической и наследственной (семейной) форм [11,12]. По усредненным данным, спорадические каверномы в своей структуре составляют около 80% случаев, наследственные – около 20%.

КМ могут быть одиночными и множественными. Одиночные КМ встречаются чаще и преимущественно при спорадической форме патологии, а множественные (3-50% по данным различных авторов [14]) – при наследственной. Количество множественных каверном у одного человека может составлять от двух до нескольких десятков.

КМ могут формироваться в любом отделе ЦНС. Наиболее часто встречаются КМ больших полушарий (70-75%), при этом значительно преобладают КМ лобной (25-39%), височной и теменной долей (15%) [14]. Глубинные КМ больших полушарий (базальные ганглии, промежуточный мозг) составляют около 10% всех каверном. Около 28% составляют КМ задней черепной ямки.

Наиболее часто наблюдается кортикальное или субкортикальное расположение КМ, реже — в базальных ганглиях, гипоталамусе или желудочках мозга. По данным ряда авторов, в 9—35% случаев КМ обнаруживают в стволе головного мозга. Внутрижелудочковые КМ встречаются с частотой от 2,5 до 14% от всех КМ головного мозга [14].

Каверномы спинного мозга относятся к редким (2 – 5%) [4].

Клинические проявления КМ могут возникнуть в любом возрасте – от младенческого до пожилого. Наиболее часто первые клинические симптомы появляются в возрасте 20 – 40 лет. Примерно в 25% случаев первые проявления болезни возникают в детском возрасте (до 18 лет). При наследственной форме КМ могут проявляться в более раннем возрасте. КМ, как правило, имеют доброкачественное течение. Заболевание редко приводит к тяжелой инвалидности, а случаи летальных исходов единичны и встречаются преимущественно при КМ ствола мозга и диэнцефальной области [12].

Клинические проявления

Основным механизмом развития любых клинических симптомов при каверномах являются микро- или макро- кровоизлияния. Возможно также развитие симптоматики вследствие тромбообразования и нарушения венозного оттока; окклюзии ликворных путей; эпилептогенного действия продуктов распада крови.

Клиническая картина при КМ представлена эпилептическим припадками, острым или подострым развитием очаговых неврологических симптомов, возникающих либо на фоне общемозговой симптоматики, либо при ее отсутствии (типичное или атипичное кровоизлияние). Эпилептические припадки имеют тенденцию к учащению и усложнению [7]. В редких случаях возможно формирование фармакорезистентной эпилепсии.

К редким проявлениям следует отнести развитие заболевания по типу субарахноидального кровоизлияния, гипертензионно-гидроцефального синдрома, в виде симптомов поражения отдельных черепно-мозговых нервов.

КМ могут быть выявлены у людей, обследующихся в связи с головными болями, а также при обследовании по поводу каких-либо других заболеваний (случайная находка, 3%).

ДИАГНОСТИКА

Первичная диагностика осуществляется преимущественно амбулаторно. Исключение составляют больные с выраженными неврологическими симптомами, требующими госпитализации.

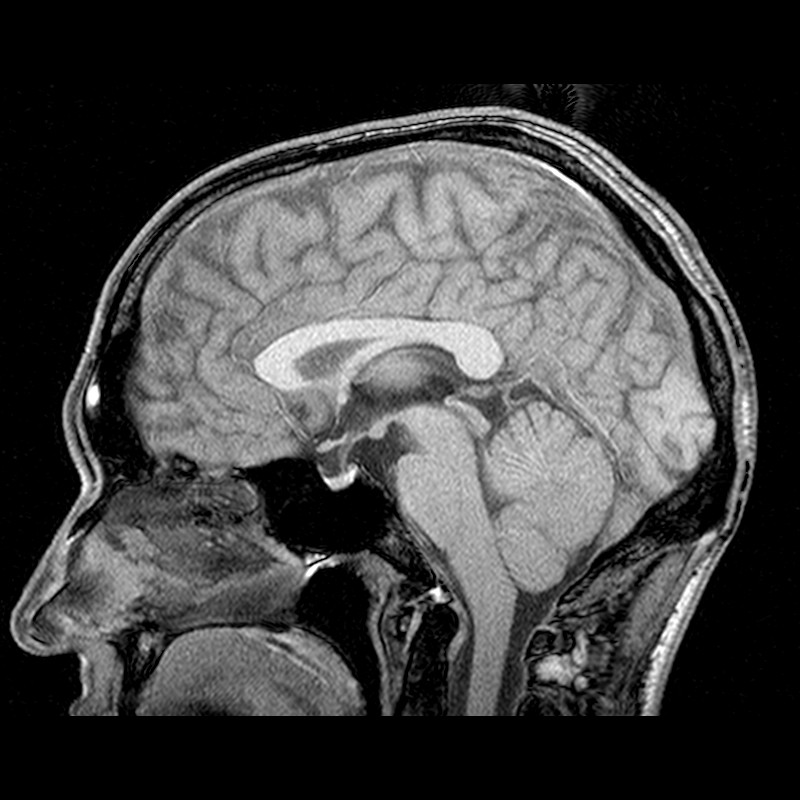

Основным диагностическим методом выявления каверном служит МРТ. Чувствительность метода при этой патологии достигает 100%, специфичность - 98%. МРТ должна быть выполнена на аппарате с напряженностью магнитного поля не менее 1,5Тл в режимах Т1 и Т2 и режимах, взвешенных по неоднородности магнитного поля (SWI: Т2*GRE, SWAN (рекомендация).

Варианты вида каверномы на МРТ при исследовании в различных режимах классифицированы J. Zabramski с соавт. [11].

Выделено четыре типа каверном:

- кавернома I типа имеет гетерогенный сигнал в обоих режимах и гипоинтенсивный перифокальный сигнал по типу ободка в режиме Т2 («классическая» кавернома);

- кавернома II типа представляет собой «классическую» каверному с признаками гематомы внутри или вне основного образования;

- кавернома III типа представлена четко очерченным округлым образованием в виде изо- или гипоинтенсивного гомогенного сигнала в режиме Т1, гипоинтенсивного сигнала в режиме Т2;

- образования IV типа представлены точечным округлым гомогенным гопоинтенсивным сигналом, визуализируемым только в режимах, взвешенных по неоднородности магнитного поля. Они, как правило, сочетаются с одной или несколькими типичными каверномами. В связи с недостаточной изученностью морфологии, образования IV типа относят к каверномам условно.

КТ и АГ не относятся к методам, позволяющим поставить диагноз каверномы. Они могут быть использованы как вспомогательные: КТ для подтверждения факта острого или подострого кровоизлияния; АГ (СКТ-АГ, МРТ-АГ) – для выявления венозных ангиом, часто сопутствующих кавернозным мальформациям.

Электроэнцефалографическое обследование (ЭЭГ) проводится больным с каверномами в случаях, если они страдают эпилептическими припадками, а также для подтверждения эпилептической природы пароксизмов (опция). Больным с множественными каверномами, страдающим эпилептическими припадками, необходимо проведение ЭЭГ, а также видео-ЭЭГ мониторинга или суточного ЭЭГ-мониторинга для выявления эпилептогенной каверномы.

Лучевая диагностика

КТ-семиотика:

Рис. 2. МСКТ в аксиальной реконструкции: На компьютерной томограмме без контрастного усиления видно крупное неоднородное образование в лобной доле справа. Образование характеризуется высокой рентгеновской плотностью в своей центральной части и диффузно повышенной плотностью на периферии вследствие наличия в образовании кальцификатов и мелких кровоизлияний [15].

МРТ-семиотика:

На МРТ паренхиматозные кавернозные ангиомы представлены характерным образованием по типу «попкорна», четко очерченным, с ровной границей. Внутренняя часть представлена множественными очагами сигнала различной интенсивности, которые соответствуют кровоизлияниям на разных стадиях разрешения.

Рис. 3. Т1-ВИ в аксиальной реконструкции, визуализируются крупные кавернозные ангиомы правой лобной доли и левой затылочной доли (белые стрелки). У этих двух гетерогенных объемных образований отмечается сетчатая структура центральной части с чередованием участков высокой и низкой интенсивности сигнала, окруженная гипоинтенсивным ободком из гемосидерина (черные стрелки) [15].

Свежая гематома, содержащая дезоксигемоглобин, изоинтенсивна на Т1-взвешенных изображениях и значимо гипоинтенсивна на Т2-взвешенных изображениях.

Подострая гематома, содержащая внеклеточный метгемоглобин, гиперинтенсивна как на Т1-, так и на Т2-взвешенных изображениях вследствие парамагнетического эффекта, оказываемого метгемоглобином.

Промежуточные фиброзные элементы характеризуются слабо гипоинтенсивным сигналом на Т1- и Т2-взвешенных изображениях, поскольку содержат кальцификаты и гемосидерин. Гетерогенная внутренняя часть образования окружена гемосидериновым ободком, обладающим низкой интенсивностью на Т1-взвешенных изображениях. Гипоинтенсивность этого ободка становится более выраженной, напоминающей ореол, на Т2-взвешенных изображениях и изображениях в режиме градиентного эха благодаря более высокой чувствительности этих последовательностей к изменениям магнитного поля [15].

Рис. 4. Аксиальные МРТ-изображения в режиме градиентного эхо позволяют достичь лучшей визуализации крупных кавернозных ангиом в правой лобной и левой затылочной долях (стрелки). Гемосидериновый ободок представлен в виде ореола вследствие повышенной магнитной восприимчивости гемосидерина (черная стрелка) [15].

Более мелкие каверномы выглядят на Т1- и Т2-взвешенных изображениях как узелковые очаги низкой интенсивности.

Образования небольшого размера лучше визуализируются на изображениях в режиме градиентного эхо благодаря повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля, которая свойственна таким импульсным последовательностям. Также было показано, что на последовательных снимках в режиме градиентного эхо мелкие точечные образования лучше визуализируются при удлинении времени эхо; эти данные позволяют предположить, что такие образования содержат парамагнитные вещества [15].

Рис. 5. Аксиальные МРТ-изображения в режиме градиентного эхо визуализируются множественные двусторонние мелкие точечные и округлые очаги низкой интенсивности в перивентрикулярном и субкортикальном белом веществе. Самый крупный очаг визуализируется в перивентрикулярном белом веществе лобной доли кпереди от переднего (лобного) рога левого бокового желудочка около колена мозолистого тела. Кпереди и кзади от него видны множественные очаги более мелкого размера (стрелки) [15].

На изображениях, полученных при помощи время-пролетной ангиографии, метгемоглобин в центре кавернозной мальформации может напоминать движущуюся кровь. Впрочем, на последующей фазово-контрастной МР-ангиограмме, полученной при установке малой скорости кровотока при кодировании (10-20 см/с), ток крови или патологическая васкуляризация не визуализируются, что позволяет исключить сосудистое поражение.

Обычно кавернозные ангиомы не оказывают объемного воздействия на прилежащие ткани и не вызывают отека, а также им не свойственно наличие питающей артерии или дренирующей вены, за исключением тех случаев, когда они ассоциированы с другими подобными сосудистыми мальформациями. Кавернозные ангиомы часто ассоциированы с венозными мальформациями, для которых характерно наличие дренирующей вены. В таких смешанных случаях может быть полезным проведение стандартной ангиографии [15].

Рис. 6. В аксиальной реконструкции МРТ-изображения в режиме Т2- каверномы варолиева моста (стрелка) [1].

К кавернозным мальформациям, обнаруживаемым на МРТ, относят и другие скрытые сосудистые мальформации (тромбоз АВМ/аневризмы, капиллярная телеангиэктазия), кровоизлияния в первичной или вторичной опухоли (метастазы меланомы, хориокарциномы, рака щитовидной железы или почки), амилоидная ангиопатия, леченая или первичная инфекция (токсоплазмоз или цистицеркоз), ассоциированные с поражением системы крови множественные геморрагии (диссеминированное внутрисосудистое свертывание, лейкоз), а также последствия диффузного аксонального повреждения [15].

Ангиография

В целом, считается, что кавернозные мальформации не видны при ангиографии, а если и визуализируются, то их признаки весьма неспецифичны. В диагностике каверном МРТ полностью вытеснила стандартную ангиографию. Впрочем, если образование ассоциировано с другими типами сосудистых мальформаций, что наблюдается у 30% пациентов с венозными ангиомами, его МР-характеристики усложняются и становятся менее специфичными. У таких пациентов ангиография оказывается полезной для более детального уточнения характера образования.

Большинство кавернозных мальформаций (37-48%) выглядят на стандартных ангиограммах, как бессосудистые образования. По причине крайне низкого тока крови внутри мальформаций, результаты артериографии зачастую могут соответствовать норме. Если образование достаточно велико по размеру или ассоциировано с гематомой, может отмечаться объемное воздействие (масс-эффект) на прилежащие сосуды. Бессосудистый вид мальформации на ангиограмме обусловлен пережатием или разрушением сосудов вследствие кровоизлияния, тромбоза, а также малым размером сосудов, соединяющих синусоидные каверны с периферическими нормальными сосудами паренхимы, что обеспечивает в целом низкий уровень кровотока. Если размер образования маленький, и если оно не ассоциировано с гематомой, то 20-27% таких ангиограмм будет соответствовать норме. При первой инъекции контрастного вещества расширение капилляров может не визуализироваться; если инъекция контраста произведена повторно, большего объема, и ангиограмма оценена после выжидания большего времени, то расширение капилляров визуализируется лучше. В любом случае, это является неспецифичным радиологическим феноменом, которое может быть свойственно множеству других состояний [15].

ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Каверномы необходимо дифференцировать с внутримозговыми опухолями, крупными и гигантскими аневризмами, тромбированными АВМ. При дифференциальной диагностике с опухолью возможно проведение МРТ с контрастным усилением – для каверном не характерно накопление контраста. При дифференциальной диагностике с АВМ и аневризмой целесообразно проведение церебральной ангиографии. Ложноположительный диагноз каверномы более опасен, чем ложноотрицательный, так как существует вероятность «пропустить» заболевание с угрожающим жизни течением. При выявлении множественных каверном, а также при наличии кровных родственников с эпилептическим припадком (припадками), внутричерепным кровоизлиянием или фокальным неврологическим дефицитом в анамнезе, необходимо рекомендовать МР-исследование кровным родственникам для выявления наследственных форм заболевания. Окончательный диагноз каверномы может быть поставлен только по результатам гистологического исследования.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Тактика ведения и выбор метода лечения больных с кавернозными мальформациями зависят, в первую очередь, от локализации и клинических проявлений патологии. Определенное значение имеют также размер каверномы, возраст больного, наличие сопутствующих заболеваний.

Возможны следующие варианты ведения и лечения больного: наблюдение, консервативная терапия, удаление каверномы, радиохирургическое лечение. Заболевание в целом имеет доброкачественное течение, в связи с чем в большой части случаев показания к операции являются относительными. Больной и/или его родственники должны быть полностью информированы о вариантах течения болезни, особенностях и осложнениях различных видов лечения и должны принять самостоятельное решение по предложенным методам лечения.

Хирургическое лечение каверном должно осуществляться в стационаре, оснащенном необходимым оборудованием: нейронавигация для удаления глубинных и небольших каверном, нейрофизиологический мониторинг для удаления каверном функционально значимых локализаций. Удаление глубинных каверном и каверном ствола следует выполнять только в клиниках с большим опытом проведения таких операций.

В сложных случаях решение об операции должно приниматься на индивидуальной основе консилиумом врачей. При удалении каверном необходимо стремиться к полному удалению образования, так как частичное удаление сопряжено с высоким риском повторного кровоизлияния из остатков каверномы [6,12]. При удалении глубинных каверном и каверном, расположенных в функционально значимых зонах мозга, с целью минимальной травмы прилежащих структур предпочтительно удаление каверномы путем фрагментации [2].

При наличии острой или подострой гематомы операционная травма может быть уменьшена путем эвакуации гематомы (внутренняя декомпрессия) [12]. При удалении каверном сенсо-моторной коры необходимо предварительное нейрофизиологическое картирование с помощью электростимуляции с оценкой М-ответов. При удалении глубинных и небольших каверном в ситуации отсутствия четких анатомических ориентиров необходимо применение интраоперационной стереотаксической навигации. При удалении каверном ствола в ряде случаев требуется электростимуляция ядер ствола мозга с регистрацией М-ответов от соответствующих мышц лица и головы. Для улучшения эффективности контроля эпилептических припадков удаление каверном вне функционально значимых зон можно сочетать с резекцией измененного перифокального мозгового вещества.

При удалении каверном, проявляющихся эписиндромом, возможно использование интраоперационной ЭКоГ для контроля степени иссечения перифокальной эпилептогенной зоны и для поиска отдаленных очагов эпилептической активности. При каверномах височной доли у больных с резистентными к антиконвульсантной терапии эпилептическими приступами и/или длительным анамнезом приступов следует рассмотреть и возможность проведения одномоментной амигдалогиппокампэктомии.

Ведение больного в послеоперационном периоде. В ближайшем послеоперационном периоде больному необходимо выполнить контрольное КТ или МРТ исследование. Окончательный МРТ-контроль полноты удаления каверномы необходимо проводить спустя 4 - 6 месяцев после операции. Для этого необходимо выполнить контрольное МРТ по тем же принципам, как и до операции.

Ведение больных с эпилептическим синдромом осуществляется по правилам лечения пациентов с эпилепсией [13]. В случае формирования фармакорезистентной эпилепсии следует рассматривать возможность противоэпилептических хирургических вмешательств.

Радиохирургическое лечение. Опыт радиохирургического лечения достаточно больших групп больных с кавернозными мальформациями (более 50 случаев) представлен в нескольких клинических исследованиях. Большинство из них свидетельствуют о снижении риска повторных кровоизлияний в 3 – 10 раз в сроки более 2-х лет после первого проявления болезни [3]. Приводятся также данные об уменьшении частоты эпилептических припадков, однако, эти сведения недостоверны [8]. Риск развития клинических постлучевых осложнений составляет от 2,45 до 16% [1,5]. Таким образом, радиохирургическое лечение каверном рекомендуется в случаях повторных кровоизлияний с развитием выраженного неврологического дефицита, если прямое хирургическое вмешательство сопряжено с высоким риском значительного усугубления неврологического дефицита (каверномы диэнцефальной области, зрительного бугра, каверномы ствола мозга).

Консервативное лечение. При отсутствии показаний к операции или отказе от нее больные с кавернозными мальформациями должны оставаться под наблюдением невролога или нейрохирурга. При эпилептическом синдроме проводится лечение антиконвульсантами в соответствии с общими принципами лечения эпилепсии [13]. Следует принимать препарат в терапевтической дозе из расчета массы тела пациента. Контроль достаточности дозы проводится клинически, путем определения концентрации препарата в плазме и по данным ЭЭГ.

Медицинская реабилитация. Реабилитационные мероприятия проводятся по показаниям в соответствии с общими принципами реабилитации неврологических и нейрохирургических больных.

ПРИМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ:

Рис. 6. В аксиальной реконструкции МРТ-изображения в режиме Т2- каверномы левой височной доли (стрелка).

Описательная часть: В левой височной доле (стрелка) выявлено округлой формы образование с четкими, фестончатыми контурами, без перифокальной реакции, слабогиперинтенсивное по Т2 с наличием внутренних множественных перегородок и ободка гемосидерина, размерами …х…х… см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина мелкой венозной ангиодисплазии (каверномы) левой височной доли.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Amin-Hajani S, Ogilvy CS, Candia GJ et al, Stereotactic radiosurgery for cavernous malformations: Kjellberg’s experience with proton beam therapy in 98 cases at the Harvard cyclotron. Neurosurg, 1998, 42, 1229-1238.

- Gross BA, Batjer HH, Awad IA, Bendok BR. Cavernous malformations of the basal ganglia and thalamus. Neurosurgery. 2009 Jul;65(1):7-18; discussion 18-9.

- Kondzilolka D, Flickinger JC, Lunsford LD Radiosurgery for cavernous malformations In: Lanzino G, ed., Spetzler RF, ed. Cavernous Malformations of the Brain and Spinal Cord. Thieme, 2008, 124 – 129.

- Lanzino G., Spetzler R. F. (eds). Cavernous Malformations of the Brain and Spinal Cord. N. Y.: Thieme, 2008.

- Liu AL, Wang CC, Dai K Gamma knife radiosurgery for cavernous malformations. Zhongguo Yi XueKeXue Yuan XueBao, 2005, 27, 18 - 21.

- Mathiesen T., Edner G., Kihlström L. Deep and brainstem cavernomas: a consecutive 8-year series. J Neurosurg. 2003 Jul; 99(1): 31-7.

- Moran NF, Fish DR, Kitchen N, Shorvon S, Kendall BE, Stevens JM. Supratentorial cavernous haemangiomas and epilepsy: a review of the literature and case series. JNeurolNeurosurgPsychiatry. 1999 May;66(5):561-8.

- Pham M, Gross BA, Bendok BR, et al. Radiosurgery for angiographically occult vascular malformations. Neurosurcical Focus, 2009, 26, E16.

- Robinson JR, Awad IA, Masaryk TJ, Ester ML Pathological heterogenity of angiographically occult vascular malformations of the brain. Neurosurgery, 1993, 33, 547 -554.

- Washington CW, McCoy KE, Zipfel GJ. Update on the natural history of cavernous malformations and factors predicting aggressive clinical presentation. Neurosurg Focus. 2010 Sep;29(3):E7.

- Zabramski JM, Wascher TM, Spetzler RF, Johnson B, Golfinos J, Drayer BP, Brown B, Rigamonti D, Brown G. The natural history of familial cavernous malformations: results of an ongoing study. JNeurosurg 80:422-432, 1994.

- Белоусова О.Б., Коновалов А.Н., Окишев Д.Н. и др. Наследственные каверномы головного мозга: анализ 12 семей. Ж. Вопр. нейрохирургии, 2011, 4, 34 – 45.

- Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология. Москва, Мед ИнформАгенство, 2010.

- Муха А.М. Кавернозные мальформации головного мозга / А.М. Муха, В.Г. Дашьян, В.В. Крылов // Неврологический журнал, М.: Медицина, №5, 2013. – с. 46-51.

- https://emedicine.medscape.com/article/337534-overview#showall

- https://nevrology.net/sindromy-i-zabolevaniya/simptomy/arahnoidit-golovnogo-mozga-posledstviya.html (схема).