Артериовенозные мальформации

Содержание

Определение

Артериовенозная мальформация – локальное скопление извитых тонкостенных сосудистых структур, представленных артериями и венами, без наличия между ними капиллярного русла.

Классификация

Локализация артериовенозных мальформаций:

- Интрапаренхиматозные – локализуются в структурах головного мозга;

- Пиальные – расположены в области оболочках головного мозга.

Шкала Sperzler-Martin:

|

Размер |

Баллы |

|

Малая, <3 см |

S1 |

|

Средняя, 3-6 см |

S2 |

|

Большая, >6 см |

S3 |

|

Локализация |

|

|

Вне функциональных зон |

E1 |

|

В области функциональной зоны |

E2 |

|

Признаки венозного дренирования |

|

|

Поверхностное |

V1 |

|

Глубокое |

V2 |

Имеет пять градаций в зависимости от количества баллов; при первой градации (I, соответствует 1 баллу) риск оперативного вмешательства минимальный, при пятой (V, соответствует пяти баллам) максимальный. При этом комбинация S3E0V0 даёт сумму баллов, равную 3, но относится к четвертой градации с высоким риском оперативного вмешательства.

Дополнительная шкала Lawton:

|

Возраст |

<20 |

1 |

|

20-40 |

2 |

|

|

>40 |

3 |

|

|

Наличие кровоизлияния |

Да |

0 |

|

Нет |

1 |

|

|

Диффузное строение |

Нет |

0 |

|

Да |

1 |

Дополнительная шкала может использоваться совместно со шкалой Spetzler-Martin, в таком случае сумма баллов составляет от 2 до 10, низкий риск хирургического лечения <2-4 баллов, высокий при >7 баллах.

Патогенез

Артериовенозные мальформации являются врожденными аномалиями сосудистого развития, характеризующимися нарушением ангиогенеза. Эндотелиальные клетки церебральных артериовенозных мальформаций экспрессируют GLUT1 (протеин в микроваскулярной структуре эмбрионов), матриксные металлопротеиназы, проангиогенные факторы роста, в том числе сосудистый эндотелиальный фактор роста.

Большинство артериовенозных мальформаций является солитарным поражением, при этом множественные мальформации, которые составляют 2% от всех случаев, в большинстве входят в состав синдромов, таких как возрастная геморрагическая телеангиоэктазия, цереброфациальный артериовенозный метамерный синдром, синдром Вайберна-Мейсона и остальных нейрокожных синдромов.

Большая часть артериовенозный мальформаций (85%) локализуются супратенториально в церебральных гемисферах. Остальные 15% расположены в задней черепной ямке.

Размеры мальформаций могут варьироваться от очень маленьких до гигантских с выраженным масс-эффектом на церебральные гемисферы, но большинство имеет промежуточные размеры с диаметром нидуса 2-6 см в диаметре, расширенными питающими артериями и широкими дренирующими венами. «Микро»-артериовенозные мальформации имеют нидус диаметром до 1 см, при этом питающие артерии и дренирующие вены имеют нормальные размеры.

Макроскопически артериовенозные мальформации представлены компактной овоидной или клиновидной массой извитых сосудов. Широкая поверхность расположена в области коры с верхушкой, направленной в сторону желудочковой системы. Вдоль кортикальной поверхности области мальформации часто выявляются расширенные дренажные вены. Нередко выявляются изменения мозговой ткани, прилежащие к аретриовенозной мальформации в виде глиоза, вторичных ишемических и геморрагических изменений. В мягкой мозговой оболочке области мальформации может определяться поверхностный сидероз.

Рис. 1. Схематичное изображение в косой фронтальной плоскости головного мозга: указана артериовенозная мальформация пирамидальной формы с наличием нидуса (узкая черная стрелка), расположенная на широком основании по отношению к кортикальной поверхности, с крупной дренажной веной (широкая белая стрелка), в структуре нидуса определяется аневризматическое расширение (широкая черная стрелка), а также мелкая аневризма в питающей артерии (изогнутая стрелка) (А) [8]. Макроскопическое изображение аутопсии головного мозга с наличием артериовенозной мальформации: наблюдается нидус (узкая стрелка), не содержащий нормальной мозговой ткани; также выявляется внутриузловая аневризма (широкая стрелка) (Б) [8].

Микроскопически определяются различный диаметр и толщина стенок сосудов, составляющих нидус мальформации. В некоторых сосудах наблюдаются диспластичные и тонкие стенки без нормальной субэндотелиальной поддержки. В других наблюдениях встречается гиперплазия интимы и фиброз/гиалинизация. Часто определяются вены с толстыми стенками внутри узла. Может отмечаться муральная кальцификация и периваскулярные воспалительные изменения.

Внутри узлов не выявляется капилляров и нормальной мозговой ткани. Часто присутствуют тромботические массы, кальцинаты, и последствия геморрагий. Может присутствовать некоторое количество паренхимы головного мозга, но лишь в виде выраженных глиозных изменений, без функциональной активности.

Рис. 2. Интраоперационная фотография пациента после неполной эмболизации артериовенозной мальформации: визуализируется мальформация с ненарушенным кровотоком (черная стрелка) и её эмболизированный участок (белая стрелка) [7].

Эпидемиология

В подавляющем большинстве случаев являются врожденными. Спорадические (несиндромальные) артериовенозные мальформации обнаруживаются в 0.15% общей популяции. Частота выявления составляет 10-18 случаев на 100 000. Возрастной пик приходится на 20-40 лет жизни. Гендерной предрасположенности в развитии артериовенозных мальформаций не выявлено.

Визуализация

КТ, МРТ, КТА, МРА, транскатетерная ангиография.

Клинические проявления

Большинство артериовенозных мальформаций не проявляется в течение длительного времени, чаще всего с рождения до возраста 10-30 лет, первые клинические проявления также возможны в возрасте 50 лет и более. Около 50% имеют манифестирующее проявление в виде субарахноидального кровоизлияния, в 30% случаев судороги являются единственным симптомом и в 20% возникает лишь головная боль. У 10% пациентов развивается гемипарез или другой фокальный неврологический дефицит. Риск кровоизлияния в среднем составляет 3% в год и 6-9% после первичного кровоизлияния. Первое кровоизлияние может быть настолько массивным, что приводит к летальному исходу, но в 90% случаев кровотечение останавливается и пациент выживает. Большинство мальформаций ассоциированы с мигренеподобной головной болью в теменно-затылочной области, при этом в 2/3 случаев наблюдается семейный анамнез подобных головных болей.

Крупные артериовенозные мальформации могут вызывать медленно прогрессирующий неврологический дефицит, как за счет сдавления прилежащей мозговой ткани, так и вследствие «внутримозгового обкрадывания» за счет гипоперфузии окружающей мозговой ткани. При расширении вены Галена с дренажем в неё крови из мальформации возможно развитие гидроцефалии, чаще у детей.

Лучевая диагностика

КТ-семиотика

В большинстве случаев четко определяется множественные, четко отграниченные сосудистые структуры с незначительным повышением плотности в их просвете. В небольшом проценте случаев данные КТ могут быть нормальные в случае маленьких размеров мальформации. Наличие кальцинатов выявляется в 25-30% случаев. После контрастного усиления наблюдается выраженное повышение сигнала всех трех компонентов: питающих артерий, узла и дренирующих вен. После успешной транскатетерной эмболизации мальформации в нидусе наблюдается выраженный гиперденсивный сигнал.

Рис. 3. МСКТ в аксиальной плоскости: выявляется мелкий кальцинат (стрелки) на фоне слабо заметных изменений в прилежащей паренхиме (А). КТА в аксиальной плоскости: определяется хорошо контрастирующаяся мелкая аретериовенозная мальформация (стрелка) (Б).

Рис. 4. МСКТ в аксиальной плоскости: визуализируется извитой участок повышения плотности по конвекситальной поверхности головного мозга (стрелка) (А) [8]. МСКТ в аксиальной плотности с в/в контрастным усилением: определяется выраженное контрастное усиление мальформации с четким контуром (Б) [8]. МСКТ в аксиальной плотности: на фоне внутримозгового кровоизлияния в правой гемисфере с проникновением в полость желудочков отмечается участок повышения плотности (стрелка) с наличием мелкого кальцината (В) [8]. КТА в аксиальной плоскости: определяется артериовенозная мальформация с четким нидусом (широкая стрелка) и дилатированной дренажной веной (изогнутая стрелка) (Г) [8].

КТА: возможность четко определить питающие артерии и дренирующие вены.

Рис. 5. КТА в аксиальной плоскости: наблюдается крупная артериовенозная мальформация (белая стрелка), с наличием мелких кальцинатов (черные стрелки) [1].

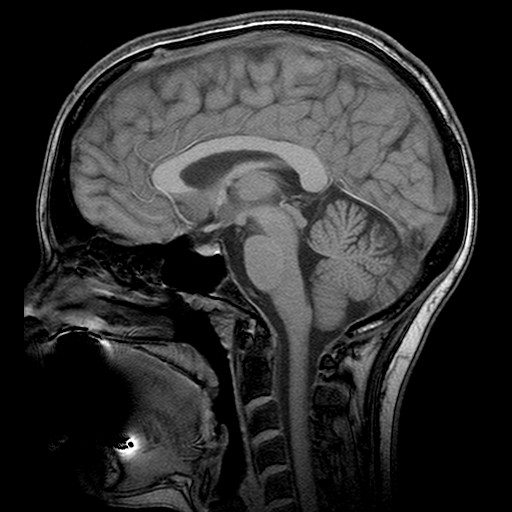

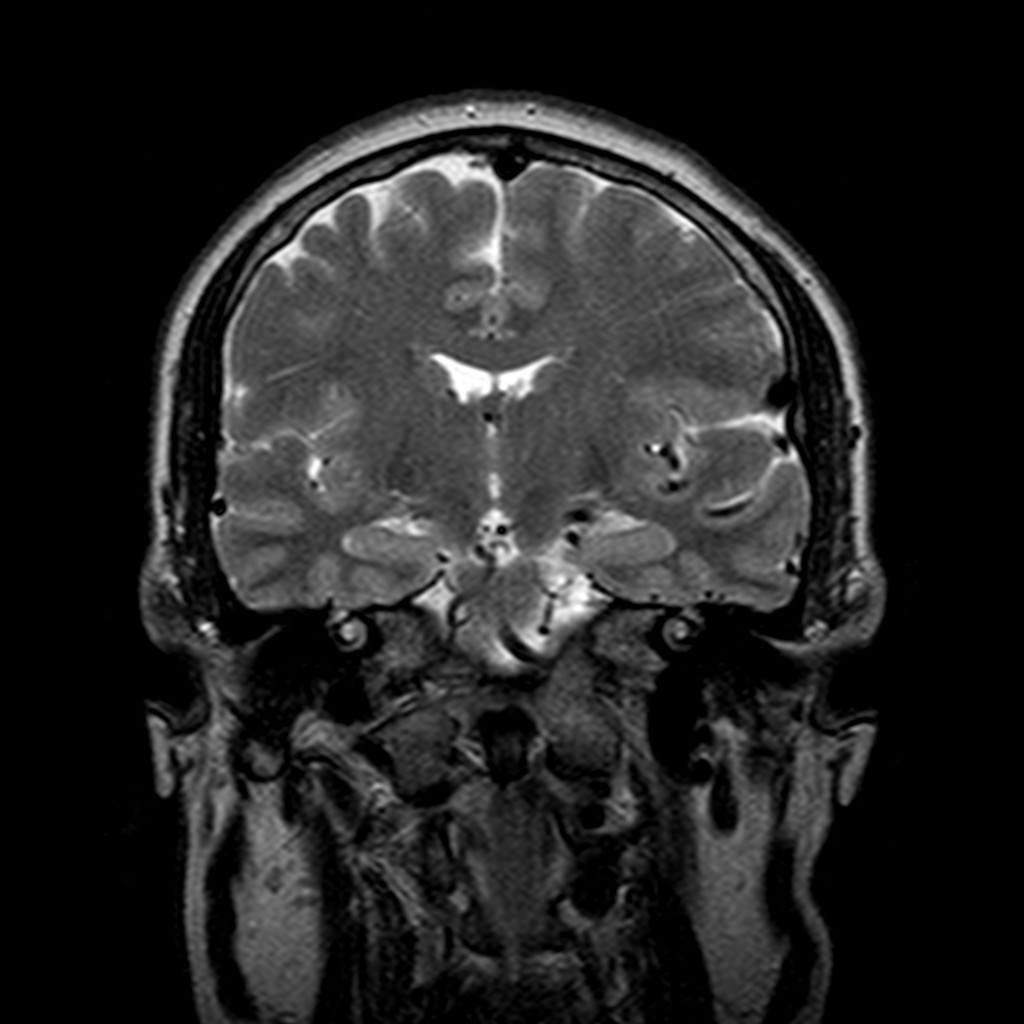

МРТ-семиотика

Т1-ВИ: сигнальные характеристики варьируются в зависимости от скорости потока крови, направления, наличие или отсутствия и давности кровоизлияния. В некоторых случаях наблюдается симптом «медовых сот»

Т2-ВИ: наблюдаются скопление извитых сосудистых структур с возможным наличием симптома «медовых сот». В структуре нидуса может выявляться вещество головного мозга с повышенным МРС вследствие глиоза. Может определяться гипоинтенсивный сигнал от гемосидерина.

Рис. 6. Т2-ВИ в аксиальной плоскости: большая артериовенозная мальформация (черная стрелка) с наличием пиальных дренажных вен (белые стрелки) [8].

Рис. 7. Т2-ВИ в аксиальной плоскости: определяются извитые сосуды в структуре левой теменной доле (черная стрелка) с наличием крупных дренажных вен (белая стрелка) расположенных по конвекситальной поверхности (А) [8]; наблюдается артериовенозная мальформация (белая стрелка) с присутствием внутри измененной мозговой паренхимы (черная стрелка) (Б) [8].

FLAIR: выявляется глиоз в прилежащих к мальформации отделах головного мозга.

Рис. 8. FLAIR в аксиальной плоскости: выявляется нидус с наличием в его структуре глиотически измененной мозговой паренхимы (широкая стрелка), расширенных кортикальных вен (изогнутые стрелки) и повышения сигнала субкортикальных отделов левой лобной доли (более вероятно вследствие сосудистого обкрадывания) (узкая стрелка) (А) [7]; FLAIR в аксиальной плоскости: наблюдается артериовенозная мальформация (белая стрелка) с наличием участка паренхимы головного мозга с глиотической трансформацией (черная стрелка) (Б) [7].

T1+C: выраженное контрастное усиление питающих артерий, нидуса и дренирующих вен.

Рис. 9. Т1-ВИ+С во фронтальной плоскости (А) и аксиальной плоскости (Б): визуализируется небольшой участок выраженного накопления контрастного препарата (стрелка) без четких данных за наличие питающих артерий и дренажных вен, характерно для микро-АВМ [8].

Рис. 10. Т1-ВИ+С во фронтальной плоскости: определяется нидус артериовенозной мальформации (широкая стрелка) и широкие кортикальные дренажные вены (изогнутые стрелки) (А) [8]; Т1-ВИ+С в аксиальной плоскости: наблюдется нидус (широкая стрелка) с прилежащим участком расширенных питающих артерий (узкая стрелка) и нерезко расширенными дренажными венами (изогнутые стрелки) (Б) [8].

МРА: помогает визуально оценить скорость кровотока до и после транскатетерной эмболизации. Не подходит для качественной детальной оценки ангиоархитектуры артериовенозной мальформации.

Рис. 11. TOF МРА: указана левосторонняя теменно-затылочная артериовенозная мальформация (изогнутые стрелки) с выраженно расширенной питающей левой средней мозговой артерией (широкая стрелка) [4].

Рис. 12 MRDSA: нидус крупной артериовенозной мальформации (головка стрелки) (А). 3D МРА: определяется узел артериовенозной мальформации III градации по Spetzler-Martin (широкая стрелка) с множественными дренажными венами (узкие стрелки) (Б) [7].

Транскатетерная ангиография: четко выявляется ангиоархитектура мальформации с её составляющими структурами, в том числе наличие встречающихся в некоторых случаях аневризматических расширений питающих артерий и стенозов дренирующих вен вследствие венопатии, как последствие быстрого потока крови. В 27-32% случаев наблюдается «двойная» артериальная поддержка (пиальная, дуральная).

Рис. 13. Транскатетерная ангиография в режиме DSA в разных фазах контрастирования: в ранней артериальной фазе визуализируется нидус (широкие стрелки), питающие артерии (узкие стрелки) и слабое усиление верхнего сагиттального синуса (изогнутая стрелка) (А); в поздней артериальной фазе наблюдается более выраженное контрастное усиление нидуса (широкие стрелки), контрастирование «ранних» дренажных вен с аккумулированием в верхнем сагиттальном синусе (изогнутые стрелки) (Б); остаточный контрастный препарат в нидусе (широкая стрелка) с определяемыми кортикальными венами включая крупную поверхностную среднюю церебральную вену (В). [9]

Рис. 14. Транскатетерная ангиография в режиме Chase в передне-задней проекции: наблюдается нидус с крупными питающими артериями (узкие стрелки), также выявляется частично эмболизированная аневризма передней мозговой артерии (А) [4]. Транскатетерная ангиография в режиме DSA в боковой проекции: указана микро-артериовенозная мальформация (узкая стрелка) с нерезко расширенной дренажной веной (изогнутая стрелка) (Б). [9]

Рис. 15. 3D DSA в боковой проекции: передняя мозговая артерия (прямые стрелки), питающая артериовенозную мальформацию (широкая стрелка), с наличием сопутствующей аневризмы передней соединительной артерии (изогнутая стрелка) (А) [4]; определяется артериовенозная мальформация с внутриузловой аневризмой (синяя стрелка) с выявляемыми «ранними» дренажными венами (желтая стрелка) (Б). [7]

Дифференциальный диагноз

- Мультиформная глиобластома;

- Кавернома;

- Церебральная пролиферативная ангиопатия;

- Дуральная артериовенозная фистула.

Пример описания

Описательная часть: В структуре правой теменной доли наблюдается участок сгруппированных сосудов клиновидной формы, с основанием в области коры, размерами … см, потерей сигнала в их просвете вследствие быстрого тока крови, с наличием в его структуре мелкого участка глиоза размерами … см. По конвекситальной поверхности левой теменной доли в области мальформации выявляются расширенные дренажные вены диаметром до … см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина артериовенозной мальформации области правой теменной доли.

Список использованной литературы и источников

- Adam’s and Victor’s Principles of Neurology / [edited by] Allan H. Ropper, MD, Martin A. Samuels, MD, Joshua P. Klein, MD, PhD, Sashank Prasad, MD, 11th edition. McGraw-Hill Education, 2019. – P. 1664. ISBN: 978-0071842617

- Atlas of CT Angiography / [edited by] Gratian Dragoslav Miclaus, Horia Ples. 2nd edition. Springer Nature Switzerland. Cham, 2019. – P.455. ISBN: 978-3-030-16095-1.

- Cerebrovascular Diseases / [edited by] L.R. Caplan, J. Biller, M.C. Leary. 2nd edition. Elsevier. Philadelphia, 2017. – P.947. ISBN: 978-0-12-803058-5.

- Diagnostic imaging. Brain / [edited by] A. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri. 3rd edition. Elsevier. Philadelphia, 2016. – P.1213. ISBN: 978-0-323-37754-6.

- Imaging of the Brain / [edited by] Thomas P. Naidich, Mauricio Castillo 1st edition. Elsevier. Philadelphia, 2013. – P.1052. ISBN: 978-1-4160-5009-4.

- Magnetic resonance imaging of brain and spine / [edited by] Skott W. Atlas. 5th edition. Walters Kluwer. Philadelphia, 2017. – P.2257. ISBN: 978-1-469-87320-6.

- Neurovascular imaging MRI&Microangiography / [edited by] Shoky Takahashi. 1st edition. Springer-Verlag. London, 2010. – P.515. ISBN: 978-1-84882-134-7.

- Osborn’s brain / [edited by] A. Osborn. 2nd edition. Elsevier. Philadelphia, 2017. – P.1372. ISBN: 978-0-323-47776-5.

- Practical neuroangiography / [edited by] P. Pearse Morris. 3rd edition. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, Philadelphia, 2013. – P. 511. ISBN: 978-1-4511-4415-4.